|

|

| Modulbezeichnung (engl.):

Selected Theoretical and Empirical Issues |

|

| Code: BSP-22 |

|

|

4S (4 Semesterwochenstunden) |

|

6 |

| Studiensemester: 6 |

| Pflichtfach: ja |

Arbeitssprache:

Deutsch |

Prüfungsart:

BSP-22.1 oder BSP-22.2: Referat (R) (bn)

[letzte Änderung 02.08.2017]

|

BSP-22 (P322-0004) Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit, Bachelor, ASPO 01.10.2017

, 6. Semester, Pflichtfach

BSP-22 (P322-0004) Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit, Bachelor, ASPO 01.10.2019

, 6. Semester, Pflichtfach

|

|

Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 6 Creditpoints 180 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 135 Stunden zur Verfügung.

|

Empfohlene Voraussetzungen (Module):

Keine.

|

Als Vorkenntnis empfohlen für Module:

|

Modulverantwortung:

Prof. Dr. Kerstin Rock |

Dozent/innen: Prof. Dr. Kerstin Rock

[letzte Änderung 26.08.2019]

|

Lernziele:

Durch die erfolgreiche Beendigung des Moduls besitzen Studierende Kenntnis über

- ausgewählte theoretische und empirische Fragestellungen, die sich Sozialer Arbeit in der postmodernen Gesellschaft stellen. Sie haben Einblick bekommen in die Vielschichtigkeit sozialer Probleme in der postmodernen Gesellschaft, können diese beschreiben und in den sozialstrukturellen Kontext einordnen.

Durch die erfolgreiche Beendigung des Moduls können Studierende

• das sozialwissenschaftliche Konzept des sozialen Netzwerkes darstellen und die Einflüsse engerer und weiterer sozialen Bezüge auf persönliche Entwicklungen und individuelles Erleben und Verhalten begreifen.

• Einblick gewinnen in zentrale Prinzipien, Methoden und Praxisansätze von Netzwerkarbeit und netzwerkorientierten Interventionen.

• die Begriffe Kooperation, Koordination und Vernetzung definieren und Verständnis in die Funktion von institutioneller Kooperation und Vernetzung als fachliches und politisches Koordinierungs- und Steuerungsinstrument entwickeln.

• die Notwendigkeit der institutioneller Kooperation und Vernetzung in der Sozialen Arbeit und Pädagogik der Kindheit fachlich und rechtlich begründen und kritisch reflektieren

• Voraussetzungen und Umsetzungsschritte gelingender institutioneller Kooperation aufzeigen und in Bezug zu Aufgaben und Instrumenten des Netzwerkmanagements setzen.

• aktuelle Konzepte / Programme der Vernetzung und Kooperation von sozialen Diensten mit Akteuren des Bildungs-, Gesundheits-, Kultur- und / oder Wirtschaftssektors in ihren differenten rechtlichen, organisatorischen und curricularen Bedingungen sowie dahinterstehenden politischen Interessen reflektieren.

[letzte Änderung 19.09.2017]

|

Inhalt:

BSP-22.1 Seminar zu ausgewählten theoretischen und empirischen Fragestellungen I:

Die Inhalte ergeben sich durch die Auswahl ausgewählter theoretischer und empirischer Fragestellungen zu den Anforderungen an (sozial-)pädagogisches Handeln und Organisationen der Sozialen Arbeit in der postmodernen Gesellschaft.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSP-22.1-1 Seminar Heterogenität, soziale Ungleichheiten und gesellschaftlicher/sozialer Zusammenhalt

Dieter Filsinger

Der Titel des Seminars verweist auf Zusammenhänge, die in der sozialwissenschaftlichen seit geraumer Zeit intensiv diskutiert werden und deren Relevanz für die Soziale Arbeit und die Pädagogik der Kindheit ohne Zweifel von Relevanz sind. Unbestritten haben wir es mit einer wachsenden Heterogenität der Gesellschaft zu tun. Empirische Befunde verweisen auf eine zunehmende soziale, kulturelle und religiöse Pluralisierung. Nun gibt es Hypothesen, die annehmen, dass diese Pluralisierung den Zusammenhalt der Gesell-schaft gefährden könne. Plausibler bzw. differenzierter erscheint die Hypothese, dass dies möglicherweise nur unter bestimmten Bedingungen zu erwarten ist, nämlich unter der Bedingung ausgeprägter sozialer Ungleichheiten.

Das Seminar setzt sich deshalb vertiefend mit sozialen Ungleichheiten, prekären Lebens-lagen, Armuts- und Ausgrenzungsprozessen mit Hilfe von theoretischen Analysen und (neuesten) empirischen Befunden auseinander. Dabei geht es sowohl um die Ursachen, um die Mechanismen, die solche Phänomene (re-)produzieren, sowie um die Folgen für die Betroffenen. Vor allem sind aber auch professionelle Konzepte von Interesse, die Lebensbewältigungs- und Verwirklichungschancen (Teilhabechancen) eröffnen. Dabei sollen zivilgesellschaftliche Potenziale (‚soziales Kapital‘) ausdrücklich einbezogen wer-den.

In den Blick genommen werden vor allem (1) prekäre Lebenslagen von Kindern, Jugend-lichen und Familien (insbesondere Bildungsungleichheiten), (2) sozialräumliche Un-gleichheiten vor dem Hintergrund wachsender Segregation und (Polarisierung) sowie (3) die Lebenslagen von Zugewanderten (EU- und Fluchtzuwanderung). Ein besonderes Au-genmerk wird auf die seit geraumer Zeit stattfindende Debatte über Fragen des gesell-schaftlichen und sozialen Zusammenhalts spielen. In Rede stehen somit auch die „neuen“ sozialen (populistischen) Bewegungen, die bisherige Politiken und demokratische Errun-genschaften in Frage stellen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSP-22.1-2 Sozialpolitik in Deutschland: Strukturen, Akteure, Konflikte Frank Bandau

Der deutsche Sozialstaat steht erneut im Zentrum der politischen Auseinandersetzung. Sozialstaatliche Leistungen werden dabei häufig als Kostenfaktor dargestellt, ihre schädlichen gesellschaftlichen Effekte betont: Das Bürgergeld hält Menschen vom Arbeiten ab, die Sozialbeiträge belasten die deutsche Wirtschaft, heutige Rentenzahlungen gehen auf Kosten der jüngeren Generationen. Doch stimmt das alles und welche Interessen stehen hinter derartigen Schlagzeilen? Um die aktuellen Debatten besser verstehen und einordnen zu können, widmet sich das Seminar folgenden Fragen: Aus welchen Sicherungssystemen besteht der deutsche Sozialstaat und wie funktionieren diese Systeme? Wie sind die Sicherungssysteme historisch entstanden, was waren zentrale Reformen? Welche grundsätzlichen Konfliktlinien prägen die sozialpolitische Debatte und wie sind die Positionen der verschiedenen politischen Parteien und anderer Akteure wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände zu erklären? Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen soll abschließend zudem diskutiert werden, ob die Sozialkürzungen der letzten Jahrzehnte zum Aufstieg der rechtspopulistischen Kräfte in Deutschland beigetragen haben.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSP-22.1-3 Seminar Diversity, Inklusion und Gesellschaftliche Teilhabe in der Sozialen Arbeit

Rosanna Linardi-Jung

Von Pluralität und Globalisierung bestimmte Lebensformen ziehen eine konkrete Ausei-nandersetzung mit Konzepten, wie dem des Diversity- Managements nach sich (vgl. Wal-genbach 2014; Schröer 2009). Das aus den amerikanischen sozialen Bürgerrechtsbewe-gungen der 1950er bis 1970er Jahren hervorgegangene und in den Betriebswirtschaften etablierte Travelling Concept ‚Diversity’ „zielt auf die Wertschätzung sozialer Gruppen-merkmale bzw. –identitäten für Organisationen“ (Walgenbach 2014, S. 92). Im Vorder-grund einer sozialpädagogischen Perspektive steht ein „angemessener Umgang mit dem Zusammenspiel vielfältiger Identitäts- und Zugehörigkeitskategorien“ (Mecheril/Plößer 2011, S. 278). Die Diversity- Debatte in der Sozialen Arbeit zielt folglich auf eine Realisie-rung sozialer Gerechtigkeit, indem ein Aufmerksam machen für gesellschaftliche Macht-verhältnisse, soziale Ungleichheiten und Diskriminierungstendenzen vorangetrieben wird (vgl. Scherr 2011).

Auch im Diskurs um Behinderung und Inklusion zeigt sich ein Paradigmenwechsel, der die Forderung nach Selbstbestimmung, Empowerment und Partizipation akzentuiert. Aus-druck dessen ist die UN-BRK, die Behinderung als Menschenrechtsthema postuliert. Das Bundesteilhabegesetz bestimmt die „gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesell-schaft“ (§1 SGB IX) als Ziel von Rehabilitation und Behindertenhilfe.

Die am 10.06.2021 in Kraft getretene Reform des SGB VIII in der Fassung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes sieht vor, dass in einem 3-Stufenplan bis 2028 eine inklusive Kin-der- und Jugendhilfe etabliert wird. Die Kinder- und Jugendhilfe wird hierzu auf theoreti-sche Konzepte und methodisch- didaktische Ansätze zurückgreifen müssen, die einer inklu-siven Logik folgen, und die den besonderen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung gerecht werden (vgl. Meysen u.a 2022).

Dieser Logik folgend sind die Begriffe „Inklusion, gesellschaftliche Teilhabe und (barriere-freie) Öffnungsprozesse“ Schlüsselbegriffe für eine zeitgemäße, professionelle Soziale Arbeit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSP-22.1-4 Seminar„Sozialwissenschaftliche Migrations‐ und Integrationsforschung“ Daniela Henn

„Migration, Integration, Inklusion“

Das Seminar befasst sich mit Fragestellungen, die sich im Zusammenhang der „Migrati-onsgesellschaft“ in sozialwissenschaftlicher und sozialpädagogischer Perspektive stellen. In diesem Seminar werden die theoretischen Grundlagen zur Analyse der ‚Migrationstat-sache‘ erörtert. Die kritische Reflektion von Begrifflichkeiten und dahinterstehenden Konzepten sind in den Sozialwissenschaften allgemein und der Migrationsforschung zent-ral. Dieses manchmal anstrengend anmutende Diskutieren über die Verwendungszu-sammenhänge und den vermeintlich passenderen Begriff für ein spezielles Phänomen, ist eine kaum aufzulösende Herausforderung. Gerade in der Auseinandersetzung mit der „Migrationstatsache“ wird dies augenscheinlich, weil sie oftmals normativ aufgeladen ist. Nach der Auseinandersetzung mit den Grundbegriffen werden dann vor dem Hinter-grund des Wissensbestandes der sozialwissenschaftlichen Migrations‐ und Integrations-forschung die Herausforderungen an (sozial‐) pädagogisches Handeln von Interesse sein. In diesem Seminar geht es insbesondere um Migrationsbiographien, Interaktionsverhält-nisse und Ordnungen in sozialräumlichen und institutionellen Kontexten, um Verteilungs‐ und Anerkennungskonflikte und schließlich um die Bedingungen der Möglichkeit einer gerechten Teilhabegesellschaft, zu der die Soziale Arbeit einen Beitrag zu leisten hat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSP-22.1-5

Soziale Arbeit in einer polarisierten Gesellschaft: Hass, Diskriminierung und Demokratiefeindlichkeit als Herausforderungen an die Soziale Arbeit

Ralf Steinkamp

Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit sind gegenwärtig offensichtlich mit einer ernstzunehmenden Herausforderung konfrontiert: Der politische Diskurs polarisiert sich zunehmend, was sich häufig zum Beispiel in der Abwertung und, daraus folgend, der Diskriminierung der oppositionellen Ansichten und Diskurspartner ausdrückt. Die hier auftretenden Formen „Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ (Heitmeyer et al.) und „Pauschalisierender Ablehnungskonstruktionen“ (Möller) sind seit ca. 20 Jahren zunehmend Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung und werden seitens der sozialarbeiterischen Praxis in unterschiedlichsten Settings – z.B. der Demokratieförderung, der Stärkung der Zivilgesellschaft, der Integration benachteiligter oder diskriminierter Menschen, aber auch z.B. in der Ausstiegsberatung – zum Arbeitsfeld.

Im Rahmen des Seminars werden die Herausforderungen und Antworten dieses Arbeitsfeldes hinsichtlich verschiedener Dimensionen einer kritischen Analyse unterzogen:

Es wird zunächst die Frage nach

• der „sozialen Konstruktion“ dieser Diskurse aufgeworfen, bevor in den folgenden Schritten

• deren „selektive“ Leistungen,

• die „Legitimationen“ und gesellschaftstheoretisch rekonstruierbaren „Funktionen“, denen sie dienen, und

schließlich

• die in verschiedenen Projekten der Sozialen Arbeit verfolgten Lösungsvorschläge („Alternativen“) theoretisch analysiert und hinsichtlich ihrer empirischen Erscheinungsformen diskutiert werden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BSP-22.2 Seminar: Kooperation und Vernetzung

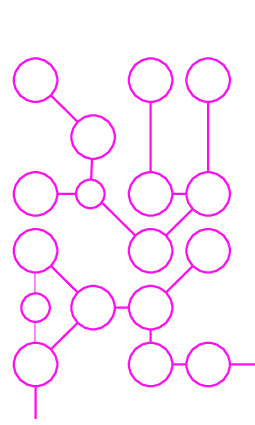

I. Soziale Netzwerke als Ressource für Personen

• Theoretische Grundlagen: Netzwerkkonzept in den Sozialwissenschaften, Soziale Netzwerktheorie, Netzwerkanalyse

• Netzwerkperspektive in der Sozialen Arbeit und Pädagogik der Kindheit: Strategien netzwerkorientierter Intervention, Konzepte, Verfahren und Praxisansätze sozialer Netzwerkarbeit, Selbsthilfeförderung

II. Institutionelle Netzwerke als fachliches und politische Koordinierungs- und Steuerungsinstrument

• Kooperation, Koordination und Vernetzung – Begriffsklärung, Dimensionen zur Typisierung / Charakterisierung von Netzwerken, Instrumente zur Beschreibung und Analyse von institutionellen Kooperationsbeziehungen

• Fachliche und rechtliche Kooperationsnotwendigkeiten

• Rahmenbedingungen gelingender Vernetzung und Kooperation, Beispiele guter Praxis

• Handlungsschritte zum Aufbau von Kooperationen, Netzwerkmanagement

III. Konzepte / Programme der (systemübergreifenden, interdisziplinären) Zusammenarbeit und Vernetzung in unterschiedlichen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit und Pädagogik der Kindheit

[letzte Änderung 01.03.2025]

|

Weitere Lehrmethoden und Medien:

- Seminaristische Übungen

- Selbststudium: Lesen und Bearbeiten der Fachliteratur

- Diskussion in Kleingruppen und im Plenum (Gruppenarbeit)

- Kurzpräsentationen im Seminar (Einzel-, Gruppen- sowie Partnerarbeit)

- Übungen zu seminarspezifischen Thematiken und Planspiel

[letzte Änderung 04.11.2017]

|

Literatur:

Die Literatur zum Seminar BSP-22.1 ergibt sich aus der ausgewählten theoretischen und empirischen Fragestellung.

Bauer, P.; Ullrich, O. (Hrsg.) (2005). Mit Netzwerken professionell zusammenarbeiten. Bd. 1: Soziale Netzwerke in Lebenslauf-und Lebenslagenperspektive. Tübingen

Bauer, P.; Ullrich, O. (Hrsg.) (2005). Mit Netzwerken professionell zusammenarbeiten. Bd. Institutionelle Netzwerke in Steuerungs- und Kooperationsperspektive. Tübingen

Dahme, H.-J.; Wohlfahrt, N. (Hrsg.) (2000) Netzwerkökonomie im Wohlfahrtsstaat: Wettbewerb und Kooperation im Sozial- und Gesundheitssektor. Berlin

Fischer, J.; Kosollek, T. (Hrsg.)(2013). Netzwerke und Soziale Arbeit. Weinheim, Basel

Keupp, H.; Röhrle, B. (Hrsg.)(1987). Soziale Netzwerke. Frankfurt a.M.

[letzte Änderung 19.09.2017]

|